国際文化学研究科では、2021年9月末から学生の通称名使用が認められている。これは、トランスジェンダーなど、何らかの理由で本名の使用に抵抗や不利益がある人のための研究科内独自の対応だ。現在、神戸大学全体で通称名の使用が可能なわけではないが、全学での通称名使用に向けての動きがある。<佐藤ちひろ、笠本菜々美>

(写真:国際文化学研究科)

▼記事「学内で通称名使用の動き 多様性が尊重される大学に(2)まずはマイノリティとの交流が必要」=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/523535970bdcd6c9965c44e6299a9713

▼記事「学内で通称名使用の動き 多様性が尊重される大学に(3)すべての人が学びやすく、働きやすい環境づくりを目指す」=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/8b576471530896c9bb18197785b33093

トランスジェンダーであることは病気ではない

国際文化学研究科で通称名の使用が認められた背景には、ある学生の行動があった。

神戸大のトランスジェンダーの学生は、本名を使用することに精神的苦痛を感じていたため、2021年7月、通称名を使いたいという希望を国際文化学研究科の事務に伝えた。すると、診断書の提出を求められた。

学生は、「トランスジェンダーであることは病気ではないので、診断書を求められることはおかしいと感じ、偏見があると思った。診断書をとることは簡単ではないし、当事者への配慮がされていないと感じた」と話す。

そこで、ジェンダーを専門とする国際文化学研究科の青山薫教授らに相談した。後に、実際に診断書を提出しなければいけないという規則は存在せず、提出を求めたことは担当者の勘違いであったことが判明した。

全学適用には多くの時間

青山教授は学生が苦痛を感じているため、早急な対応が必要だと思い、研究科長に相談した。その結果、すぐに研究科内で対応することになり、数週間後に「申し合わせ」ができた。青山教授は、「通称名の使用は、トランスジェンダーの学生に限らない」と話す。

また、通称名の使用に関して国際協力研究科のロニー・アレキサンダー名誉教授に相談したところ、アレキサンダー名誉教授は全学での通称名使用を実現するために動いていた。しかし全学は動きが遅いため、国際文化学研究科は独自の対応で通称使用を可能にした。

通称名使用には課題 戸籍名との紐づけがカギ

青山教授によると、通称名の使用を許可するにあたって学生にとって不利益になりかねない主に2つの課題があったという。1つ目は、学生が、保護者などに通称名を使用することやトランスジェンダーであることを伝えていない場合、大学が家庭に送った書類により、それらを知られてしまう可能性。2つ目は、学位記や各種証明書の名前が戸籍の名前と違ってしまうことだ。学位記等に関しては、名前の記載が戸籍と異なれば、その事情や、本人であることを就職する際などに自分で証明する必要が出てくる。そこで、国際文化学研究科では、申請の際に通称名と戸籍を紐づけられるようにした。結果として、身分証明の際の通称名のリスクは小さくなることが期待できる。

名づけは大きな権力

青山教授は、「大学は通称名の使用ができることを積極的に周知し、体制を整えるべき」と話す一方で、「お役所に準じる組織であるため、実現には時間がかかる」と課題を口にした。また、通称名を使用する意義として、「自分の決めた名前を使うことで、自己同一性が保たれること」を挙げ、「名づけというのは、親などの独断で行使される大きな権力。しかし、一生ついてくる自分の名前を自分で決めたいと思うのはおかしいことではない。本人にとってはとても大きいこと。これはジェンダーにかかわらず、自分が自分であるというインテグリティー(尊厳)を守るために必要なこと」と話した。

通称名使用で精神的な負担が減少

通称名使用が認められた学生に感じていることを聞くと、「いろいろな状態の人、気持ちの人がいるので一概には言えないが、大きく分けて二つのパターンの人がいると考えている。一つは、性別を移行して生活している人で、見た目と名前の性別が違うためにトランスジェンダーであることがばれてしまい、本名を使い続けることに負担を感じている人。もう一つは、性別を完全には移行していない人や、どちらの性別にもしたくないと感じている人(ノンバイナリー)で、本名から推測される性別を使われることへの困難や負担を感じている人」とし、「通称名が使えるようになったことで気持ちが楽になり、より学業に打ち込めるようになった。出席やレポートで名前を書いたり呼ばれたりする際に、いちいち嫌だなと感じることがなくなった。精神的な負担が減り、快適な学生生活が送れるようになった」と話した。

通称名使用 現在は特例対応にとどまる

現在、国際文化学研究科では自己申告のみで通称名が使えるようになっている。学生証、レポート、BEEF、うりぼーねっとなど学籍にかかわることはすべて通称名が使われる。

国際文化学研究科での具体的な対応について、教務学生係は「学生から通称名使用に関する申し出があった場合は、研究科での特例対応として通称使用に関する申請書を提出してもらいます。通称名を使用する場合は教務システムに登録する氏名そのものを変更することになるため、教員が確認する履修者名簿や在学証明書等の各種証明書も通称名が表示されます。学生証も改めて通称名ものが発行されます。」と回答した。ただし、現在、国際文化学研究科規則には通称名使用については記載されていない。また、通称名使用を案内する資料はなく、制度を公開することもしていない。個別の事例に対応することはできるため、今後、通称名使用制度をどう扱うか、研究科内では議論が行われているという。

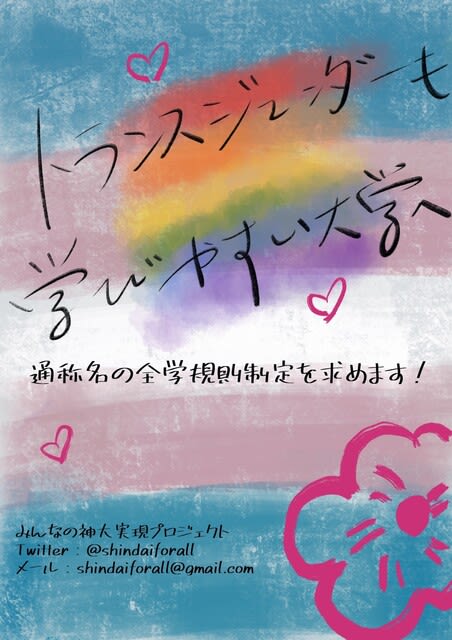

(画像:みんなの神大実現プロジェクトが作成したポスター)

通称名が使えるということをみんなに知ってほしい

通称名使用が認められた学生は最後に、「通称名が使えるということをみんなに知ってほしい。ニーズはあると思うが、制度のことをよく知らない人もいる。また、国際研究科だけではなく、大学全体で使えるようにしてほしい」と話した。現在は、「みんなの神大実現プロジェクト」という団体に参加し、通称名の全学規則制定に向けたポスター掲示や各学部への働きかけなどの活動を予定している。また、通称名使用のような大学内でできることをまとめた、「できることガイド」(できることガイド)の作成に取り組み、周知に向けた活動を行っている。例えば、健康診断で男女どちらかの性別や戸籍上の性別を選択することに抵抗がある学生は、個別診断が可能だという。

教員はすでに通称名を使用

神戸大の教職員は、婚姻等により改姓があった場合、本人の申出により旧姓を使用することができる。そのため、青山教授は学生から通称名が使いたいという相談があったとき、教員同様、学生も通称名を使うことができるのではないかと考えた。

まずは女性差別に気づくことから

多様性を尊重することに関して青山教授は、「大学にも女性差別があるので、それをなくすことが必要。といっても、女性差別は意識的に行われているのではなく、わかりにくい。例えば女性教員が少ないことも差別の一つだが、意図しなくても男性が優位になる社会的システムの結果だ」と女性差別に触れた。そして、「大学はインクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターを作ったが、ダイバーシティについてはきちんと文章にしていない。一般的に多様性を尊重しましょうというけれど、具体的な部分は常識に任せるといった雰囲気になっている。例えば、女性も性的マイノリティもエスニックマイノリティについても、差別しないための明示的規則などはない」とし、「私としてはもっと具体的に文章化するべきであると考えている」と語った。

▼記事「学内で通称名使用の動き 多様性が尊重される大学に(2) まずはマイノリティとの交流が必要」=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/523535970bdcd6c9965c44e6299a9713

▼記事「学内で通称名使用の動き 多様性が尊重される大学に(3)すべての人が学びやすく、働きやすい環境づくりを目指す」=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/8b576471530896c9bb18197785b33093

了

![]()

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。