8月6日、国際人間科学部の同窓会「紫陽会」と学部生との交流事業「書を通じて震災三十年を考える」が鶴甲第2キャンパスで行われ、卒業生や学生、家族連れなど約70人が集まった。書道家の和田彩さん(総合人間科学研究科 博士課程後期課程修了)によるパフォーマンスや、参加者が自分の名前の一文字を筆で書くワークショップが行われた。<本田愛喜>

(写真:2025年8月6日午後 神戸大学鶴甲第2キャンパス A棟ラーニングコモンズDルームで 画像の一部を加工しています)

紫陽会主催で学部生との交流事業「書を通じて震災三十年を考える」が鶴甲第2キャンパスで8月6日に行われた。

この事業は普段、関わることの少ない卒業生と現役学部生が交流を図ることを目的に行われ、神戸大OGで書道家の和田彩さんをゲストに招いて開かれた。

和田さんの書道パフォーマンスに、神戸大書道研究会の学生を含めた現役生、紫陽会会員、親子連れ、書道教室に通う子供たちなど幅広い年代の参加者70人ほどが集まり、A棟ラーニングコモンズはほぼいっぱいになった。

まず、紫陽会会長、蔭山慎吾さん(1977年・教育卒)が、阪神・淡路大震災や東日本大震災、太平洋戦争など、わたしたちや先輩たちが直面した苦難の道のりを、手記や詩を紹介して振り返った。

●「生は奇跡」の思い込め書道パフォーマンス

続いて、神戸大OGで現在書道家として世界で活躍している和田彩さんの書道パフォーマンスが行われた。

和田さんは阪神・淡路大震災の朝、出先から戻る途中の鉄道が脱線した経験をもとに、「今ここにみんなが集うのは奇跡なんだ」と語って、筆を握った。

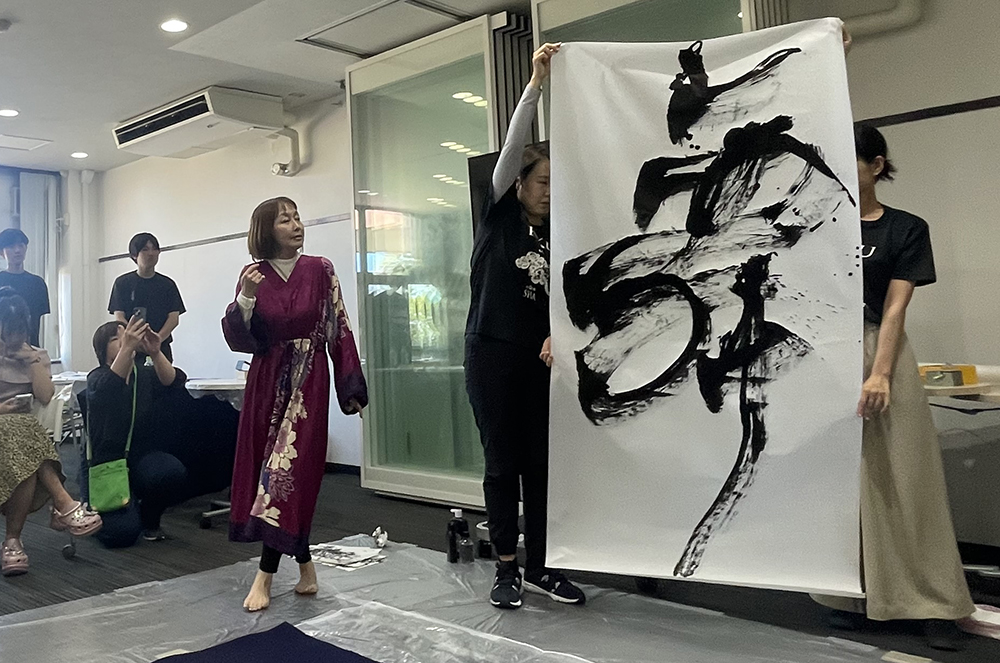

大きな筆を持ち換えながら、ダイナミックに「生」「舞」「慎」の文字を1字ずつ書き上げた和田さんのパフォーマンスは圧巻で、参加者たちの目は、踊るような墨痕に釘付けになった。

「慎」の字は3000年前の書体で書かれ、この時代には書き順がなかったと説明された子どもたちは、当時をうらやましがって会場は笑いに包まれた。

(写真:参加者が見守る中で行われた和田さんのパフォーマンス 画像の一部を加工しています)

●参加者も1字ずつ色紙に書き込む

ワークショップでは、墨の香りが立ち込める中、参加者たちが自身の名前に含まれる漢字を、隷書、篆書などの字体を調べながら、それぞれ小さな色紙に書き上げた。来場者は書いた文字を見せ合いながら、和気あいあいとした雰囲気で交流した。

参加した7歳の小学生は、「(和田さんのパフォーマンスは)勢いがあって、ぶわあっと書いていてすごかった。(自分の文字は)真剣に、ていねいに書きました」と楽しそうに話した。

高校2年生の参加者は、「こんなにでっかい半紙に文字を書いているのを見るのは初めてで、迫力に感動しました。(ワークショップについて)こんな(3000年前の)字体を書くことってないから、未知の体験で楽しかった」と声を弾ませた。

主催した紫陽会の蔭山会長は、「予想よりもはるかに多い参加者が来てくれた。今後も定期的に現役学生と同窓会会員の交流会を行っていきたい」と今後の意気込みを述べた。

(写真:鮮やかな筆運びの「舞」の字を披露する和田さん)

●「『今』の先にある可能性を信じてください」と和田さん

パフォーマンスを行った和田さんは、「私は周りのエネルギーを受けて書くタイプなので、今日は若い人たちのエネルギーをもらって、いつもよりも調子よく書けました」「私は(震災の時に揺れで乗っていた電車が脱線したが)、1、2分でもずれていたら(転覆して)死んでいたかもしれない。生きていることは本当に奇跡で、深くて尊いものです。生をそんなふうに捉えて、弾けるように、舞うように、慎ましく生きたいという気持ちを込めて書きました」とコメントした。

現在は書道家としてフランスやポーランドでも活躍している和田彩さんだが、大学生時代は“できない方”の理系学生だったという。

後輩の神戸大生に向けてのメッセージを聞くと、「今やっていることのおかげで誰かと出会い、それがきっかけでまた誰かと出会い、次につながっていきます」「本当に必要か疑問に思うことも決して無駄ではありません。“今”ばかりが見えてしまうけれど、その先にたくさん答えがあります。自分の可能性を信じてください」と熱く語った。

(写真下:「若い人たちのエネルギーをもらって、いつもよりも調子よく書けた」と和田さん 画像の一部を加工しています)

了

![]()

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。