45年の歴史を重ねてきた「六甲祭」。1960年代の「大学祭」が、大学紛争でピリオドを打つ形となり、1971年から困難の中で始まった六甲台3学部の学部祭が「六甲台祭」でした。

神戸大学大学文書史料室所蔵の「卒業アルバム」の写真や『神戸大学新聞』、放送委員会の『KUBC PRESS』(1981年創刊)、ニュースネット委員会の『神戸大学NEW S NET』(1995年創刊)などの学内メディアの記事でたどってみます。<編集部>

●1971年からは学部祭「六甲台祭」に

神戸大学では、1969年8月7日、戸田義郎・学長事務取扱(当時)による封鎖解除通告が行われ、翌8日機動隊が見守る中で封鎖解除が行われました。大学紛争の嵐は次第に沈静化していきました。

この紛争を経て、神戸大学の学園祭「大学祭」は、全学統一の枠組みがはずれ、1971年から学部ごとの学園祭の時代に入ります。

ここでは、六甲台3学部(経済・経営・法学部)の「六甲台祭」をみていくことにしましょう。1980年から始まり、現在も続く「六甲祭」とは別の、学部祭です。

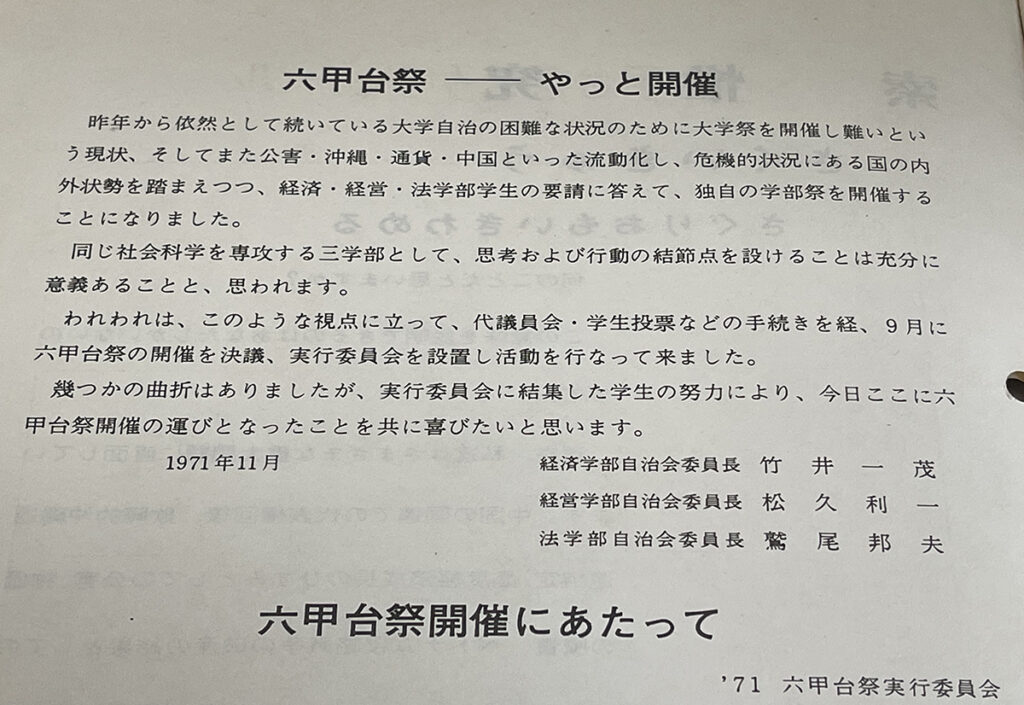

1971年第1回「六甲台祭」パンフレットの巻頭言には、「六甲台祭 やっと開催」の見出しが見えます。大学紛争で全学の自治会組織が大きく揺れ、全学「大学祭」の開催が難しくなった苦難の中で六甲台祭がスタートしたことが述べられています。

「昨年から依然として続いている大学自治の困難な状況のために大学祭を開催し難いという現状、そしてまた公害・沖縄・通貨・中国といった流動化し、危機的状況にある国の内外状勢を踏まえつつ、経済・経営・法学部学生の要請に答えて、独自の学部祭を開催することになりました」とあります。

○ ○

(画像:第1回六甲台祭の「前夜祭仮装行列」 1971年11月20日 三宮ー元町間で 1972年の卒業アルバムから)

そんな1971年の最初の六甲台祭でも、恒例の「前夜祭仮装行列」の企画が引き続き行なわれています。「沖縄協定 批准反対」のプラカードを掲げた学生らのモノクロ写真が掲載されています。

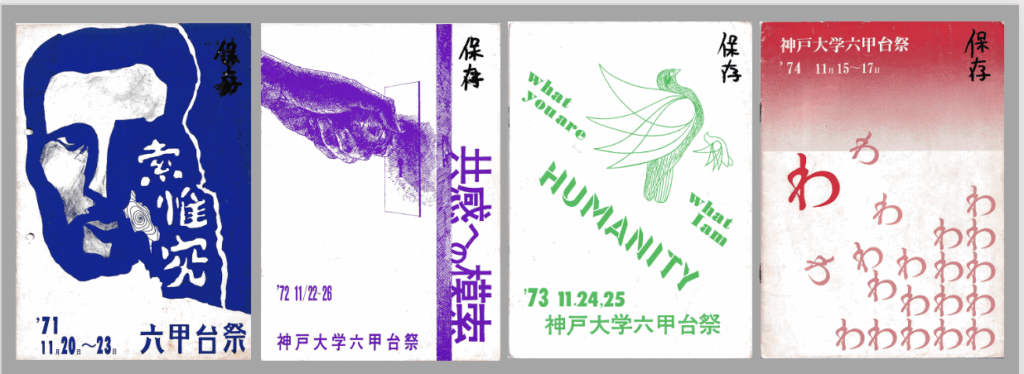

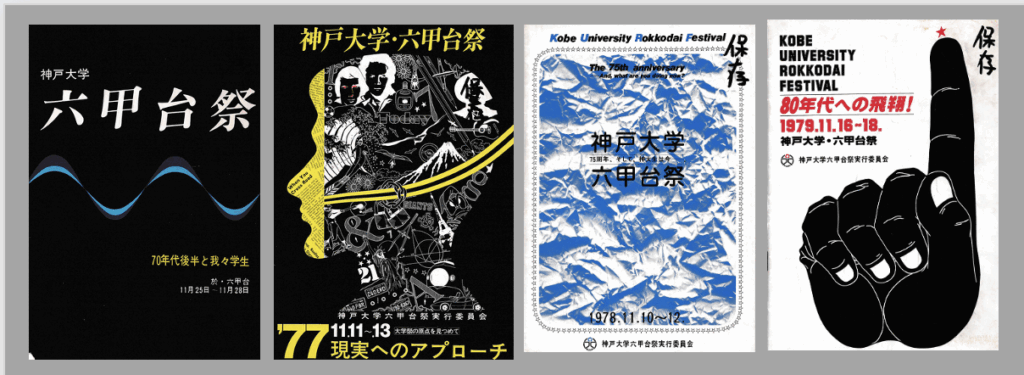

第1回六甲台祭は、「索維究」をテーマに開催されます。以後、六甲台祭は、毎年テーマが発表されるようになりました。第2回は「共感」、第3回は「人間性」といったワードが掲げられ、第4回は「わ」、第7回は「現実へのアプローチ」と、大学紛争の余波や反動を感じさせるテーマが続きます。

1976年の第6回は、「70年代後半とわれわれ学生」をテーマに行われましたが、実はこの年、新しい動きがありました。これについては次回でお伝えします。

1979年の第9回のテーマは、「80年代への飛翔」。これが最後の六甲台祭となりました。

(画像:1971年、72年、73年、74年のパンフレット表紙 提供:六甲祭実行委員会)

【「六甲台祭」テーマ一覧】

1971年 第1回「索維究」

1972年 第2回「共感への模索―見つめよう六甲台の現実を とぎすませ批判の刃を―」

1973年 第3回「人間性を求めて」

1974年 第4回「わ」

1975年 第5回「昔、カラスは白かった」

1976年 第6回「70年代後半と我々学生」

1977年 第7回「現実へのアプローチ」

1978年 第8回「75周年、そして神大生は今……“What are you doing now? ”」

1979年 第9回「80年代への飛翔」

(画像:1976年、77年、78年、79年のパンフレット表紙 1975年は欠落 提供:六甲祭実行委員会)

●11月開催が定着

1973年の第3回は、11月24日、25日に、1974年の第4回は11月15日〜17日、1975年の第5回は11月14日〜16日に開催。

1977年の第7回は、11月11日〜13日に行なわれ、1978年の第8回も11月10日〜12日に、1979年の第9回は11月16日〜18日に実施されます。

それまでの、昭和20年代後半の統一学園祭の時代から神戸大の学園祭は5月15日の創立記念日を中心に行われていましたが、六甲台祭からは11月の第2週か第3週に開催されることが定着していきます。

そして、1980年には、全学祭が“復活”し「六甲祭」へとつながっていきます。

○ ○

この連載は、六甲祭実行委員会などの協力を得て、社会科学系学部の同窓会「凌霜会」の機関誌『凌霜』に、2024年1月号から連載されている記事を、転載しています。

▼連載記事リンク

【六甲祭ヒストリー】① 新制・神戸大学「開学記念式典」が戦後の学園祭の出発点

【六甲祭ヒストリー】② 1950年代の「開学記念祭」

【六甲祭ヒストリー】③ 1960年代の呼称は「大学祭」

【六甲祭ヒストリー】④ 1971年〜79年の「六甲台祭」

【六甲祭ヒストリー】⑤ 「六甲台祭」から全学祭への模索

【六甲祭ヒストリー】⑥ 1980年「六甲祭」のスタート

つづく

![]()

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

-150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。