太平洋戦争の終戦から80年。神戸大の敷地内にはいくつもの戦争遺構がある。鶉野飛行場(姫路海軍航空隊基地)の跡地に建設された、農学研究科の食資源教育研究センターには、当時の防空壕や機銃座が残る。センターの敷地内には、コンクリート製の大きな構造物が点在している。センターで研究を行う学生は「80年前に同じ場所で戦争があったといわれても、別世界のように感じる」と話す。戦争を知らない世代は、「戦争の記憶」をどうつないでいけばよいのか。ニュースネット取材班は、神戸大に残る戦争の痕をめぐった。<久保田一輝、奥田百合子>

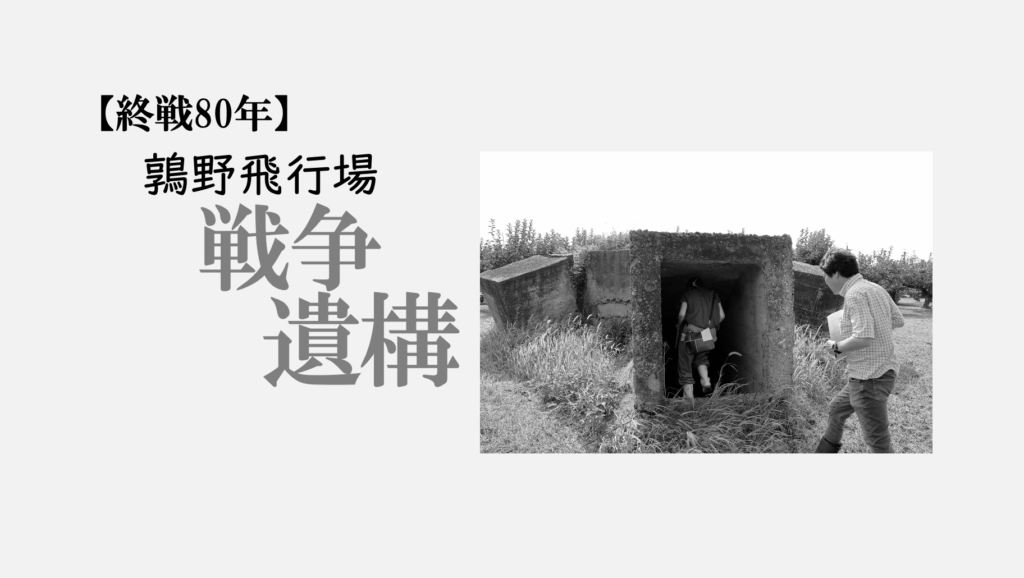

(写真:神戸大学食資源教育研究センターに残る防空壕)

兵庫県加西市の鶉野町(うずらのちょう)には、神戸大農学研究科の食資源教育研究センターがある。六甲の農学部キャンパスからは、西に約60km。高速道路を利用して約1時間の距離だ。40haの敷地には、水田、畑、果樹園、牧草地などがあり、農場実習などの研究教育に利用されている。神戸大ブランドの農作物を生み出す生産現場でもあり、バレイショ「はりまる」もこのセンターで育成された(バレイショはジャガイモの別名)。

(地図データ ©2025 Google)

(写真:食資源教育研究センターの牛舎と放牧地)

今は広大な畑や水田が広がっていて、まさかこの場所に戦争に関連する施設があったとは思わない。しかし、戦時中、食資源教育研究センターがある鶉野には、旧日本海軍のパイロットの練習部隊があったという。

その名は姫路海軍航空隊。1943年(昭和18年)の10月、この鶉野の地に開隊した。基地の建設は、それに先立つ同年3月に始まった。地元や朝鮮人の労働者、加西郡、加東郡などからの勤労奉仕団らによって、工事が進められた。正式名称ではないが、地元では「鶉野飛行場」という呼び名が浸透している。

姫路海軍航空隊の開隊から1年以上が経った1944年(昭和19年)の12月、鶉野飛行場の西側に川西航空機姫路製作所鶉野工場が開設された(川西航空機株式会社は現在の新明和工業株式会社)。川西航空機の姫路製作所には、完成した飛行機を飛ばす飛行場がなかったため、姫路で製造した部品を鶉野の組立工場に運び、最終組み立てを行った。組み立てられた戦闘機は鶉野飛行場で試験飛行を行い、完成した戦闘機は海軍に引き渡された。鶉野工場および鶉野飛行場では、当時の新型戦闘機「紫電」や「紫電改」の組み立てと、試験飛行が行われていた。

戦局が悪化した戦争末期には、実用教程練習航空隊からも特別攻撃隊が編成されることになり、姫路海軍航空隊からも特別攻撃隊の志願者が募られた。特攻隊は、白鷺(はくろ)隊と名付けられ、1945年の3月に大分県の宇佐飛行場に進出した。4月には沖縄戦の支援のために、鹿児島県の串良(くしら)基地から6回にわたり出撃し、63人が亡くなった。

(写真:鶉野飛行場滑走路跡)

下図は加西市鶉野町周辺の衛星画像だ。画像中央上部の南西方向から北東方向に伸びる灰色のラインが、鶉野飛行場滑走路跡を表している。食資源教育研究センターは、この滑走路の南側にある。

(グーグルマップのスクリーンショット)

食資源教育研究センターは、鶉野飛行場(姫路海軍航空隊基地)の跡地にある。農場建設時に取り壊されなかった、頑強なコンクリート製の防空壕や機銃座が、終戦から80年経った今も敷地内に残る。ニュースネット取材班は7月、センターの技術員・冨士松雅樹さんに敷地内の戦争遺構を案内してもらった。

後編に続く↓

【終戦80年】神戸大の食資源教育研究センターに残る戦争の面影(後編)

了

![]()

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。